為什麼加密產業難以創造長期價值?

我所認識的大多數加密貨幣創業者,如今都已經歷過三次轉型。

這些人在2021年還專注於打造NFT平台,2022年轉向DeFi收益,2023/24年又投入AI代理,如今則聚焦於本季度最新產業趨勢(如預測市場?)。

他們選擇轉型並非錯誤。某種程度上來說,他們確實在正確地「參與這場遊戲」。問題在於,這場遊戲的規則讓打造任何長期存續的事物,從結構上就變得難以實現。

18個月產品週期

主題出現→資金湧入→全員轉型→持續開發6-9個月→主題衰退→再次轉型。

這個週期過去是3-4年(ICO時期),後來縮短為2年,現在最多只有18個月。

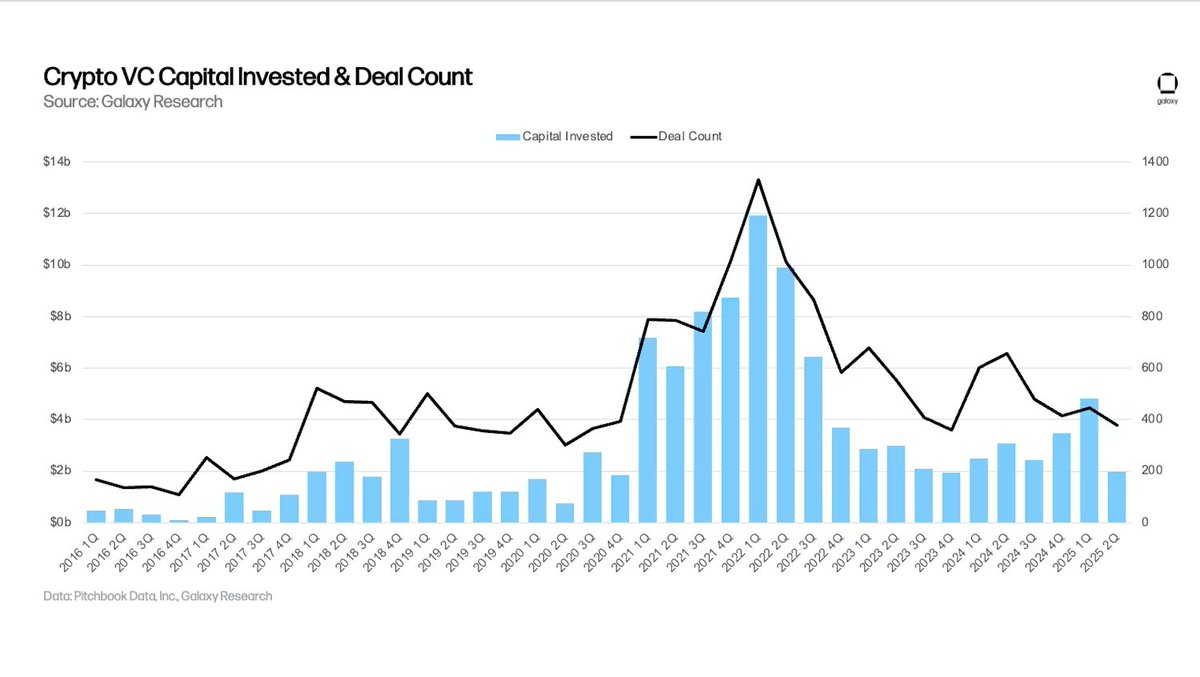

加密產業的創投資金在一個季度內(2025年第二季)驟減近60%,創辦人在下一波趨勢來臨前可動用的時間與資源被極度壓縮。

問題在於,18個月根本無法打造具備價值的產品。真正的基礎設施至少需要3到5年,真正的產品與市場契合則需長年反覆迭代,而不是幾個季度。

但如果你還在做去年的主題,你的專案就淪為閒置資金。投資人會退出,使用者會流失,甚至有投資人要求你緊跟最新產業趨勢。你的團隊成員則會開始面試那些剛獲得新一輪趨勢資金的團隊。

沉沒成本謬誤成為生存機制

傳統商業建議是:不要被沉沒成本困住。如果進展不順就該轉型。

加密產業將這一理念發揮到極致。

現在沒有人會在一個方向上堅持到足以驗證其有效性。遇到阻力就轉型,用戶增長停滯就轉型,遇到募資困難也會選擇轉型。

每個創辦人都會權衡:

- 繼續開發現有產品,也許2-3年後會成功。如果夠幸運,還能再獲得一輪創投資金。

- 轉型切入熱門主題:立刻募集資金,帳面報酬最大化,並在問題爆發前退出。

多數情況下,B選項總是勝出。

停滯問題

極少有加密專案真正完成產品。

多數專案總是停留在「快完成了」的階段,總是還差一個功能就能實現產品與市場契合。

他們永遠到不了終點,因為做到一半主題就更換了,這時完善你的DeFi協議已毫無意義,產業討論焦點早已轉向AI代理。

市場會懲罰那些真正完成的專案。完成的產品限制已知,「快完成了」的產品卻保有無限想像。

資本追逐關注度,不追完成度

真正能獲得資金的是:新主題、尚無產品,卻能募得5000萬。

- 主題熱度未退,產品已上線,募資困難:僅能獲得500萬投資

- 舊主題,產品與真實用戶俱全:幾乎無法募資

創投重視的不是產品,而是話題關注度。關注度只會流向新主題,不會停留在已完成的舊專案。如今多數團隊只在意如何最大化主題熱度、講好故事以獲得投資,對實際產品並不關心。產品完成反而成為自我設限,沒完成則能保留更多彈性。

團隊留存

你最優秀的工程師被新趨勢專案以兩倍薪資挖角,市場主管也被剛募得一億元的團隊吸引。

你難以競爭,因為你半年前選擇專注於產品完成,早已脫離產業主流。

願意留在穩定但成長緩慢團隊的人很少。多數人會選擇發展快速、資金充裕、風險高但潛在回報更大的專案。

用戶注意力週期

加密用戶會用你的產品,因為它新穎、受到廣泛討論,或有空投機會。

主題一轉他們就離開。你的產品優化無效,增加功能也無濟於事。

你無法為不穩定的用戶群體打造可持續的產品。

我們都見過那種頻繁轉型,最後忘了原始目標的創辦人。

去中心化社交平台→NFT市場→DeFi聚合平台→遊戲基礎設施→AI代理→預測市場。轉型已不再是策略,而成為商業模式的一部分。

基礎設施悖論

加密產業真正能長期存續的,多半是在沒人關注加密貨幣時就開始構建的專案。

比特幣是在沒人關注、沒有創投、沒有發幣的情況下誕生;以太坊則是在ICO熱潮前,沒人知道智能合約會變成什麼樣時誕生。

多數在產業熱潮期誕生的專案,也會隨熱潮退去而消失。唯有在週期間構建的專案,才較有機會存活。

但沒有人會選擇在週期之間創業,因為那時沒有資金、沒有關注度、也沒有退出管道。

為何這一切不會改變

代幣激勵機制帶來流動性退出機會。只要創辦人與投資人能在產品成熟前套現,他們就會這麼做。

資訊傳播速度遠快於實際落地。等你做完,所有人早已知道結果。加密產業的價值主張就是「快」。若讓加密變慢,就是違背其本質。

這代表,假如你花三年開發產品,別人可以用三個月抄襲你的想法,雖然程式碼品質較差,卻有更強的行銷能力,最後他們反而勝出。

那麼,該怎麼辦?

加密產業難以構築任何長期價值,因為其結構本質就排斥長期主義。

你可以選擇成為始終堅持原始願景、數年如一日不轉型的創辦人,但很可能會因此失去競爭力,最終被更能順應潮流的團隊取代。

市場只獎勵不斷啟動新專案,不會獎勵完成。加密產業的創新,也許並不在技術本身,而是如何以最低完成度實現最大價值。或許,轉型本身,就是產品。

免責聲明:

- 本文轉載自[therosieum],所有版權歸原作者[therosieum]所有。如有異議,請聯絡Gate Learn團隊,我們將盡快處理。

- 免責聲明:本文內容僅代表作者個人觀點,不構成任何投資建議。

- 本譯文由Gate Learn團隊完成,除非特別註明,禁止轉載、分發或抄襲。

相關文章

Solana需要 L2 和應用程式鏈?

Sui:使用者如何利用其速度、安全性和可擴充性?

錯誤的鉻擴展程式竊取分析

在哪種敘事中最受歡迎的掉落?

由幣安實驗室支持的必試專案,提供額外權益質押獎勵(包括分步指南)